RBA HOME> RBAタイムズHOME >2013年 >

ポラス 衝撃的な記者発表会

日本初 地震の揺れを動画で見られる「倒壊シミュレーション」開発

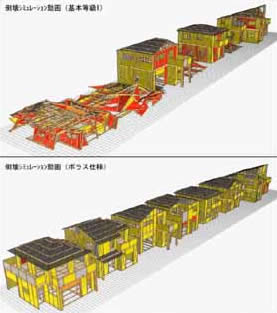

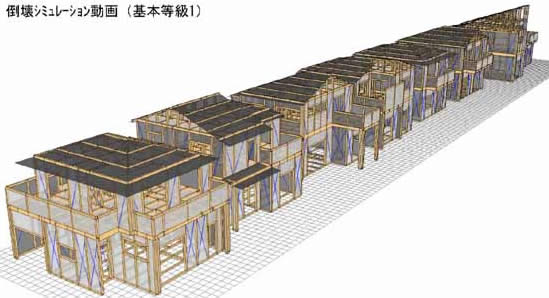

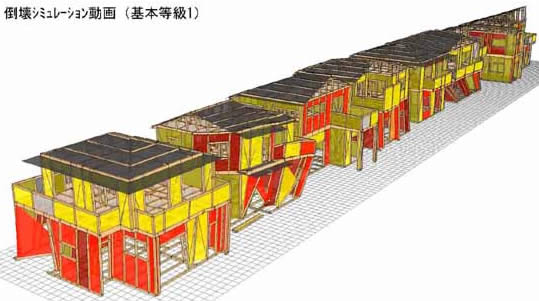

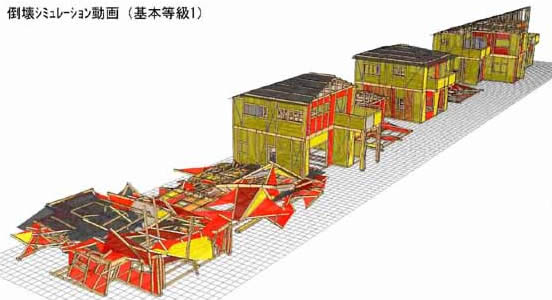

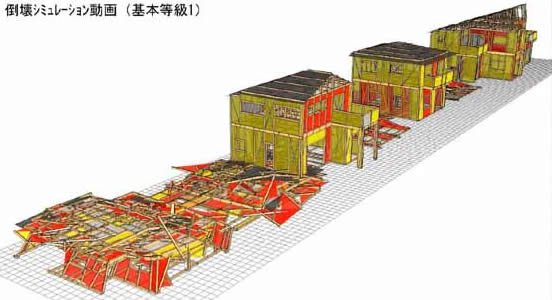

上が耐震等級1、下がポラス仕様の等級3

シミュレーションでは建築基準法「耐震等級1」の全8棟が全半壊

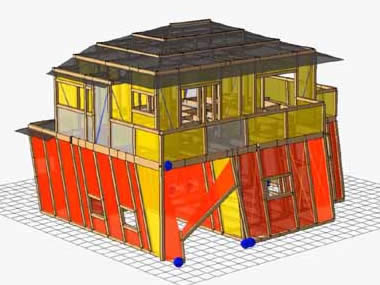

ポラスグループのポラス暮し科学研究所は6月17日、3次元の立体検証が可能なオリジナル構造計算ソフト「ウッド・イノベーター」を開発し、独立行政法人建築研究所の倒壊解析ソフト「wallstat (ウォールスタット)」と連携させることで、地震時に建物がどのように揺れるかを設計段階で確認できる「倒壊シミュレーション」が可能になったと発表した。「倒壊シミュレーション」は同社グループのポラスタウン開発が8月に分譲する「グレースヴィラ越谷レイクタウン」(31棟)の全棟で検証する。実際に分譲する戸建てでこの種の検証を行なうのはわが国初という。

同社グループはこれまでも分譲・注文住宅を建設する際、全棟で地盤調査や構造計算を行い建築をしてきた。従来の構造計算では2次元の平面的な検証しかできなかったが、3年間の開発期間をかけて3次元の立体検証が行なえるソフトを開発した。これにより、2次元では難しかったスキップフロア、斜め壁や傾き壁などの検証も容易になり、適切な部材の選定や耐震性能の向上が図れるようになったとしている。

また、3年前に開発された wallstat は3次元の立体検証ソフトと連動させないと精度の高い解析が得られず、一部の研究者・構造技術者にしか活用されてこなかったという。

現行の建築基準法では、木造住宅は3階建て以上に構造計算が義務付けられているが、2階建て以下の木造住宅は「壁量計算」という仕様規定に基づいて建築確認申請を行なえばよいとされており、構造計算は長期優良住宅などを除き免除されている。

耐震等級1のシミュレーション

◇ ◆ ◇

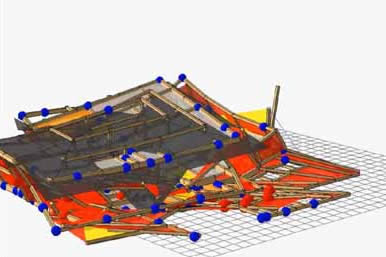

同社が行なった「倒壊シミュレーション」の画像を見て衝撃を受けた。シミュレーションは、同社グループが実際に分譲する「グレースヴィラ越谷レイクタウン」の8棟を例に、JMA神戸波(阪神・淡路大震災)を想定して建基法の「耐震等級1」と「耐震等級3」とではどのような差が出るかを動画で示したものだ。

まず、同研究所の構造計算担当責任者の生産プロデュースG 主席研究員・上廣太氏の「誤解のないようにお願いしたいのは、これはシミュレーションであること。実際は外壁材など壁を設置することで強度は高まる」との前置きのあと、「耐震等級1」のケースの画像が映し出された。8棟のうち4棟は瞬く間に倒壊した。そのほかの4棟は倒壊は免れたものの、ほぼ全壊に近いダメージを受けていた。次に同社が実際に採用する「耐震等級3」のケースが映し出された。ほとんど損傷はなかった。

建物の耐震性については、耐震等級1でも倒壊する場合があるという研究データは発表されていたし、耐震等級3は「絶対安心」と言い切れなかった。建物の間取りや地盤、地震波によっても異なってくるからだ

しかし、それでも記者は阪神・淡路や東日本大震災の被害状況から判断して、現行の新耐震基準、つまり「震度6強から 7 程度の激震でも建物が倒壊せず、人が死ぬことはない」ということを信じてきた。

それが今回のシミュレーションで木っ端微塵に打ち砕かれた。あの阪神淡路で見た光景がまざまざとよみがえった。動画は上下左右、様々な角度からほとんど全ての柱や梁、筋交いの損傷具合が赤−黄などに色分けされリアルに映し出された。

次に沸いた疑問は、いったい耐震等級1で建設された注文住宅・分譲住宅はどれぐらい全国にあるかだった。年間数万戸はあると考えたがどうだろう。

耐震等級1のシミュレーション

◇ ◆ ◇

記者発表会に臨んだ同業の記者も衝撃を受けたようだ。なによりも質問が相次いだことにそのことが現れている。通常、記者発表会の質疑応答で質問するのは2〜3人、多くて5人ぐらいしかしない。ほとんどないケースも少なくない。記者などは、わざわざ呼んでくれたのに質問しないと失礼と思い、極力質問するようにしている。今回はどうかというと10人ぐらいが質問した。時間も予定の10分を大幅に超える約40分に及んだ。

想定外の反応に同社関係者もびっくりしたのか、「これはあくまでもシミュレーション。間取りや開口部の状況、壁の量やバランスなどによっても異なってくるので、等級1でも倒壊しないケースもある」と、冷静・沈着な対応を求めた。(担当者が「冷静に」といえば言うほど、記者は関係者の間では耐震等級1は危ないということが浸透していると確信した)

他の記者がどのような記事を書くか分からないが、「倒壊シミュレーション」を見るユーザーは相当衝撃を受けるだろう。と同時に、同社の建物の耐震性能や居住性能の向上にかける意欲、執念も実感できるのではないか。

記者は、上廣氏も会見で挨拶した同研究所所長・菅原庸光氏も耐力壁ジャパンカップの取材などでもよく知っており、研究熱心なのはよく分かる。開発にいくらかかったかは聞いても教えなかっただろうが、3年間の苦労が実ったということか。

左から物件担当のシニアマネジャー山田徹氏、菅原庸光氏、上廣太氏

(牧田 司記者 2013年6月18日)